La fiction peut-elle ouvrir les yeux d’une société ? Le Kazakhstan semble vouloir en faire la preuve, en injectant de l’inclusivité là où elle brillait par son absence : l’écran.

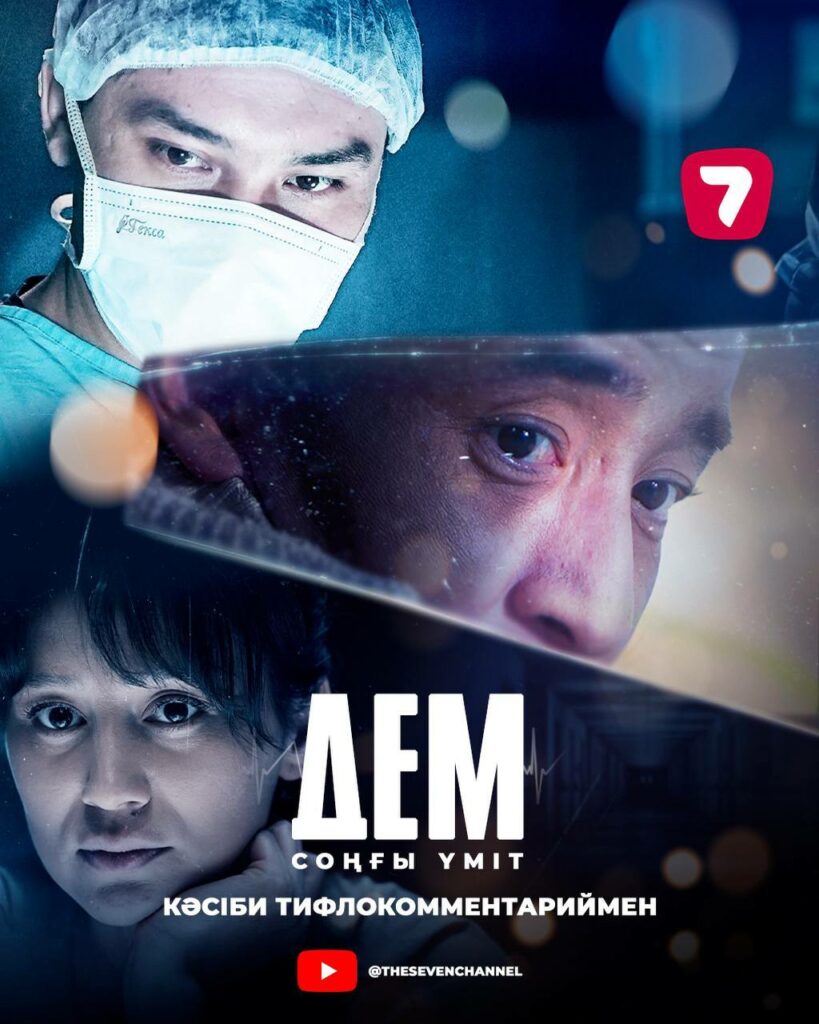

Le 16 avril 2025 marque une date décisive pour l’inclusivité au Kazakhstan. Une nouvelle série dramatique, « Дем. Соңғы үміт » (« Dernier espoir »), fait son apparition sur le petit écran avec une ambition claire : offrir aux personnes aveugles et malvoyantes une place pleine et entière devant leur téléviseur. Le Canal 7 de la télévision kazakhstanaise, à l’initiative de cette démarche, bouscule les standards habituels de la production télévisée en intégrant pour la première fois dans le pays un procédé trop rare : le tiflocommentaire.

Une nouvelle vision de l’inclusivité à la télévision

Le Canal 7 de la télévision kazakhstanaise vient de briser un tabou. En lançant cette série dramatique centrée sur des cancérologues confrontés à des choix de vie et de mort, la chaîne ne se contente pas de raconter une histoire poignante. Elle accompagne chaque scène d’un tiflocommentaire – un format audio qui décrit ce qui se passe à l’écran à l’attention des personnes en situation de handicap visuel.

Ces descriptions sonores, insérées entre les dialogues, rendent perceptibles les gestes, les décors, les émotions muettes. Une mécanique simple sur le papier, mais qui bouleverse le rapport à la fiction. « Aujourd’hui, le contenu pour un public inclusif est pratiquement inexistant. […] Pour permettre à ce public de regarder des séries nationales, nous avons commencé à les accompagner de commentaires audio », a fait savoir Ilham Ibrahim, le directeur général de Canal 7.

La série est diffusée en deux formats : une version classique avec tiflocommentaire intégré, et une version audio pure, pensée pour une écoute mobile. Sur les réseaux sociaux, les créateurs ont même adapté chaque épisode en vidéos de deux minutes, afin de rendre l’histoire accessible et attractive dans des formats courts.

Une innovation soutenue par la communauté malvoyante

Ce geste technique aurait pu n’être qu’une expérimentation. Il est devenu un jalon. Seksenbai Isilbaev, membre du présidium de l’Union des aveugles du Kazakhstan, a salué avec force cette rupture avec la norme : « Votre version adaptée est une trouvaille : une personne [aveugle] peut ‘voir’ ce qui se passe ».

Mais la satisfaction exprimée par les bénéficiaires ne s’arrête pas là. Pour Dalida Khasan, tiflopedagogue, cette avancée n’est qu’un début : « D’autres chaînes doivent suivre, il faut que cela devienne une norme nationale ». Le message est limpide. Il ne s’agit plus de « faire un geste », mais de changer les standards.

Un contexte national qui favorise l’émergence d’une culture inclusive

Le Kazakhstan ne part pas de zéro. En janvier 2025, le pays a officiellement ratifié le Traité de Marrakech, autorisant l’adaptation des œuvres publiées au bénéfice des personnes aveugles ou malvoyantes sans l’autorisation préalable des titulaires de droits. Un tournant législatif passé relativement inaperçu, mais qui facilite juridiquement des initiatives comme celle-ci.

D’autres projets d’envergure ont récemment vu le jour. Le programme « Opening the World », soutenu par Chevron et le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), a permis la transformation de 16 expositions du Musée national du Kazakhstan en parcours multisensoriels. Grâce à l’audiodescription et aux modèles tactiles, les visiteurs non-voyants peuvent appréhender œuvres et artefacts avec leurs sens.

Ce climat d’innovation et d’expérimentation sociale semble s’accélérer depuis la fin de 2024. L’adaptation de contenus culturels pour les rendre accessibles ne relève plus d’un traitement secondaire, mais d’une logique de conception inclusive dès l’origine.

L’inclusivité au-delà de l’écran : un enjeu structurel pour le Kazakhstan

Ce qui se joue ici, ce n’est pas seulement un progrès technique. C’est un acte politique. Dans une région souvent critiquée pour la lenteur de ses adaptations en matière de droits des personnes en situation de handicap, le Kazakhstan surprend. Ce n’est pas tant la technologie qui fait la différence, mais l’intégration réfléchie de celle-ci dans les usages médiatiques.

L’enjeu est clair : faire de l’inclusivité un socle culturel, pas une exception. L’univers audiovisuel, miroir des tensions sociales, a trop longtemps ignoré les spectateurs invisibles. Grâce à des initiatives comme « Dernier espoir », ce sont eux qui, aujourd’hui, deviennent enfin visibles.

Illustration www.freepik.com.